| |

17./18. Jahrhundert

|

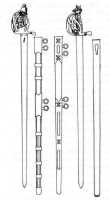

Degen

Die langen Griffwaffen mit gerader Klinge hatten

sich aus dem mittelalterlichen Schwert weiterentwickelt. Die

Verbesserung der Stahlqualitäten und die damit verbundenen

elastischeren und auch leichteren Klingen führten zum Degen. Der

Degen gehörte von Anfang an zur Bewaffnung des Fußvolks. In

Brandenburg-Preußen hatte jeder Infanterist bis 1715 einen

Stoßdegen. Allgemein waren die Klingen der Dienstwaffen etwa 85 cm

lang. Bei der Typenwahl des Gefäßes spielte einmal die leichte

Handhabung, aber auch das Schutzbedürfnis eine Rolle. Regulärer

Nachfolger des Schwertes wurde der Reiterdegen, der in der Regel 90

cm lang war. Ab 1732 gab es ein einheitliches Modell für die

Kürassiere, ab 1735 auch für Dragoner. |

|

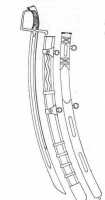

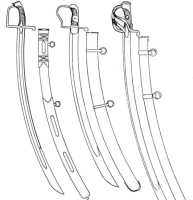

Säbel

In Preußen erhielten die 1721 errichteten

Husaren aus der Potsdamer Manufaktur einen Säbel nach ungarischem

Vorbild, bei der die Klinge 80 cm lang war und zwei Hohlkehlen

besaß. Das Gefäß bestand aus Eisen. Die Offiziere hatten sich

ihre Säbel selbst zu beschaffen. So waren sie recht

unterschiedlich, vor allem bei der Ausgestaltung des Gefäßes und

des Scheidenbeschlages. Im Prinzip waren die Säbel aller leichten

Reiter Europas in dieser Zeit recht gleichförmig. In den letzten

Jahren dieses Zeitraums tauchten zunehmend Reiterdegen auf, die als

Übergang zum Säbel leicht gebogene Klingen besaßen. Auch

bei der Infanterie sollte sich der Säbel, wenn auch mit verkürzter

Klinge durchsetzen. Prototyp wurde der im Jahre 1715 eingeführte

preußische Infanteriesäbel. Ursprünglich war seine Klinge 58 cm

lang, sie wurde 1744 um 6 Zoll (etwa 15 cm) gekürzt. |

|

Pike

Die Unteroffiziere der preußischen Armee trugeb

zunächst Hellebarden, dann das nur 2,35 m lange partisanenartige

Kurzgewehr alter Art, das nach 1740 bei den Regimentern, die für

das erste Treffen der Schlachtordnung vorgesehen waren, durch das

über 3 m lange Kurzgewehr neuer Art abgelöst wurde. Fällten die

hinter den drei fest aufgeschlossenen Gliedern stehenden

Unteroffiziere diese Waffe, sollte die Spitze noch vor das erste

Glied ragen. Bei den Grenadieren erhielten die ältesten

Unteroffiziere einer jeden Kompanie 1756 eine noch längere, etwa 4

m lange Pike, die, weil Grenadiere ja keine Fahnen hatten und somit

im Pulverqualm der Richtungspunkt fehlte, in der Mitte der

Bataillonsaufstellung standen und so die Fahnengruppe vertraten. Im

letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wurden diese Kurzgewehre von

Offizieren und Unteroffizieren vielfach abgelegt, man trug dann

Bajonettgewehre. |

|

Bajonett

Mitte der zweiten Hälfte des 17. Jhrds kamen

als neue und besondere Blankwaffen die Bajonette hinzu. Eigentlich

sind sie aber Bestandteile des Feuergewehrs. Doch gab ihr Erscheinen

neben der technischen Verbesserung der Feuerwaffen den

entscheidenden Grund für das Verschwinden der Piken. In Preußen

wurden die letzten auf den Gewehrlauf aufschiebbare Bajonette 1705

abgelegt. Um das Jahr 1700 tauchten dann Tüllenbajonette mit einem

horizontal abgeknickten Arm auf, der nun auch das Laden des Gewehrs

bei aufgesetztem Bajonett ermöglichte. Waren solche Flinten

vorhanden, verschwanden die Schweinsfedern aus den Heeren. In

Preußen waren Bajonette vor 1728 relativ schwach, spitz und

messerartig, danach ebenfalls dreischneidig mit einer Klingenlänge

von 43 bis 44 cm. Unter Friedrich dem Großen sollen dann die ersten

beiden Glieder längere Bajonette erhalten haben. |

|

|

Muskete

Schon zu Ende des Dreißigjährigen Krieges hatte

sich als Hauptwaffe das Feuergewehr mit glattem Lauf

herausgebildet. Es war

eine Waffe, bei der die Kugel von vorn, also von der Laufmündung her

eingebracht wurde. Die dafür benutzte Kugel mußte kleiner sein als der

Laufinnendurchmesser, folglich selbst in den Lauf rollen. Die Masse sollte die fehlende Qualität des

Einzelschusses ersetzen. Zunächst hieß das glatte Gewehr des

Infanteristen allgemein noch Muskete, nach der Annahme des

Steinschlosses dann Flinte (fusil). Dieser Name war vom Feuerstein,

dem Flintstein abgeleitet, der zur Erzeugung des Zündfunkens

diente. Je schneller und je mehr man schoß, desto größer schien

der Erfolg zu sein. Die "Musketiere" wurden während des

Ladens und im Nahkampf von Pikeniers gedeckt. |

|

|

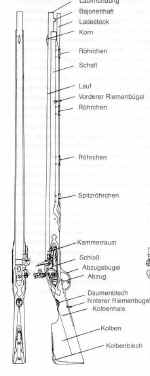

Gewehr

In Preußen führte man vor 1700 eine

Steinschloßflinte ein, ein neues Muster gab es unter Friedrich

Wilhelm I., als ab 1713 aus Lüttich Gewehre gekauft wurden. Nach

gleichem Muster wurden dann ab 1723 in Potsdam eigene Gewehre

gebaut. Man versorgte die eigene Armee, arbeitete aber auch für den

Export. Das Muster von 1740 mit seinem als »Kuhfüß« geformten

Schaft blieb maßgebend für die Zeit des Siebenjährigen Krieges

und danach. Erst 1780 und 1787 kamen neue Modelle. Je schneller und je mehr man schoß, desto

größer schien der Erfolg zu sein. Dieses Bestreben sollte das Merkmal

des gesamten Zeitalters werden. Stationen dazu waren schnelleres Laden

durch die Papierpatrone, bessere Zündweise durch das Steinschloß,

gefälligere Schäftung, stählerne Ladestöcke, zuletzt in zylindrischer

Form, und schließlich das konische Zündloch. Zu diesen technischen

Verbesserungen trat ein unablässiges Üben, ein maschineller Drill.

|

Die wirksamen Schußweiten lagen kaum über 300 m,

nur auf kürzere Entfernungen waren die Schußergebnisse

zufriedenstellend. Die Fortschritte in der Waffentechnik betrafen auch nur

einzelne Bereiche. Nach preußischen, bayerischen und französischen

Versuchen war die Treffähigkeit auf eine Pelotonfront, also Abteilung

zusammen schießender Soldaten (dargestellt an einer Scheibe von 30 m

Länge und 2 in Höhe), bei 75 m Entfernung = 60

Prozent, bei 150 m = 40 Prozent, auf

225 m noch 25 Prozent und auf 300 m gar nur 20 Prozent der abgegebenen

Schüsse.

Zunächst

kopierte man im Gewehrbau noch die traditionelle Form der Luntenmuskete, ging aber

schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts schon deutlich zur späteren

Kolbenform über, wenn diese auch noch klobig aussah. Schaft und Kolben

wurden immer graziler, um in der Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer

Sonderform auszuarten. Für den Exerzierdienst und die Parade galt es als

elegant, das Gewehr steil zu halten. So gab man den Kolben eine steile

Schäftung und ließ die Nase nach oben weit ausschweifen, der sogenannte

»Kuhfuß« war entstanden. Für Waffen aber, bei denen Zielen Sinn hatte,

wie bei den Büchsen, waren die Kolben richtig abgesenkt. So erhielten

auch die Ende des 18. Jhds neu eingeführten Waffen wieder

eine vernünftige Kolbensenkung.

Bei allen Waffen wurde die im Rohr steckende Ladung von

außen durch ein durch die Rohrwandung führendes Zündloch gezündet.

Anfänglich gab es ausschließlich das bewährte und relativ einfache

Luntenschloß. Bei ihm wurde durch Druck auf den Abzugshebel das im Hahn

eingeklemmte, glühende Luntenende auf die Pfanne mit dem Zündpulver

gebracht. Die Lunten bestanden aus Hanfwerg, der durch Tränken in

Lösungen so hergerichtet war, daß er leicht Feuer fing und ruhig und

gleichmäßig fortbrannte. Dabei sollte eine harte, glühende Kohlenspitze

entstehen. Um schußbereit zu sein, brauchte man ständig eine brennende

Lunte. Da diese in einer Stunde aber bis 28 cm abbrannte, war es eine

teure Angelegenheit, besonders beim Wachestehen. Auf dem Kriegsmarsch

ließ man daher in zwei Rotten nur einen Mann mit einer brennenden Lunte

marschieren. Weitere Nachteile waren, daß die Pferde scheuten und die

glimmende Lunte bei Dunkelheit verräterisch wurde und sie zudem

»gerochen« werden konnte.

Diese Nachteile suchte man durch Zündungsarten

aufzuheben, die erst dann einen Zündfunken erzeugten, wenn der Schuß

abgegeben werden sollte. Vorbild waren die schon länger bekannten

Feuerzeuge, die einen Funken durch Reißen oder Schlagen an Stahl abgaben.

Mit dieser Zündungsart wurde die Feuerwaffe auch für Reiter brauchbar. Mit Hilfe einer Arretierung wurde es festgehalten, bis

man den Abzug betätigte. Durch die Federkraft konnte sich nun das Rad so

kräftig drehen, daß es von einem in den Hahn eingespannten Schwefelkies

die Zündfunken riß. Das geschah schon in der Zündpfanne und führte so

unmittelbar zur Zündung. Vorteile waren, daß man ohne Lunte immer

feuerbereit war und der Schuß ohne Verzögerung losging. Der Nachteil war

die komplizierte Bauart mit dem dadurch bedingten hohen Preis und das

schnelle Verschmanden des Schlosses mit Pulverschleim, wenn viel

geschossen werden mußte. Auch dauerte der Ladevorgang relativ lange, weil

erst mit dem Schlüssel das Schloß gespannt wurde. Weil bei der Reiterei

ohnehin nicht viel geschossen wurde, hielt sich dieses Schloß bei allen

Reiterwaffen, bis es zum Beginn des 18. Jahrhunderts allmählich durch das

Steinschloß abgelöst war. Nach einem Musterungsbericht von 1682 hatte

das brandenburgische Regiment Anhalt zu Pferde in drei Kompanien noch zu

drei ‘Vierteln, in den anderen Kompanien noch zu neun Zehnteln

Radschloßwaffen.

Eine zweite Schloßart entwickelte sich aus dem

Schlagfeuerzeug, bei dem zunächst Schwefelkies, dann Hornstein

(Feuerstein) gegen eine verstählte Fläche schlug. Der Schlaghahn mit

dem Stein hatte unten einen Ansatz, gegen den die Schlagfeder drückte,

aber auch eine Klaue, die durch eine bewegliche Nase abgestützt war.

Gegenüber dem Hahn befand sich eine kippbare verstählte Fläche.

Betätigte man den Abzug, zog sich die Nase in das Schloßblech zurück,

und die Klaue fand keinen Halt mehr. So konnte die Feder den Hahn mit dem

Stein gegen die Schlagfläche schlagen. Dabei entstanden kräftige Funken,

die in die geöffnete Pfanne fielen und dort das Zündpulver entzündeten.

Viele

Musketen baute man um, indem man ihnen neue Schlösser gab, doch hatten

nun alle Gewehre des Fußvolks das Steinschloß.

|

Karabiner

Bei den

Reitern hatte jeder Mann eine Garnitur Feuerwaffen. Diese bestand aus

einem längeren Rohr, in Deutschland Karabiner genannt, und einem Paar

Pistolen, die zur Pferdeausstattung gehörten. Der Karabiner war leichter

als das Infanteriegewehr und hatte auch ein kleineres Kaliber von etwa 17

mm. Zu Pferd wurde er zusammen mit dem Pflock an den Sattel gebunden.

Brauchte man ihn zu Pferd, hängte man ihn mit einem Ring in den

Karabinerhaken des Bandeliers. Daher hatten alle Reiterwaffen an der

linken Schaftseite eine eiserne Laufstange, auf der dieser Ring lief. Auf

die Dragonerkarabiner konnte ein Bajonett aufgepflanzt werden,

Husarenkarabiner waren kürzer. Als Schloß hatten Reiterwaffen zuerst nur

Radschlösser, die im

letzten Viertel des 17. Jahrhunderts allmählich vom Steinschloß

verdrängt wurden.

|

Nahezu alle Verbesserungen des Gewehrs

hatten den Zweck, das Laden zu beschleunigen. Im Durcheinander des

Gefechts und bei der engen Aufstellung konnte beim schnellen Laden der

hölzerne Ladestock leicht brechen. Somit fiel der Soldat aus. So führte

zuerst 1698 Fürst Leopold von Anhalt-Dessau bei seinem Regiment

»eiserne« Ladestöcke ein. Das war eine relativ teure Angelegenheit,

weil das normale Schmiedeeisen zu weich war und sich leicht verbogen

hätte. So mußte man den seltenen, teuren Stahl nehmen.

Als Sonderwaffen galten Feuerwaffen mit gezogenem Lauf,

die Büchsen. Zunächst brachten sie fallweise die Jäger selber zum

Dienst mit, ab Mitte des Jahrhunderts begann sie auch der Staat als

Militärwaffe zu liefern. In einigen Staaten erhielten Unteroffiziere oder

besondere Schützen gezogene Gewehre, wie in Preußen seit 1787 breitere

Kopf konnte aus Schmiedeeisen sein. Deswegen mußte beim Laden der Stock

beim Herausziehen und beim Einstecken jeweils gewendet werden. Schon im

Jahre 1718 war aber die ganze preußische Infanterie mit solchen Stöcken

ausgerüstet, ja ab 1733 übte man damit sogar das

Laden mit aufgepflanztem Bajonett. Die Erfolge dieser Maßnahme brachten

auch die anderen Staaten zur Nachahmung. Um aber das zweimalige Wenden des Stockes beim Laden

einzuschränken, wurde in Preußen auf Vorschlag des Leutnants Freytag im

Jahre 1773 ein Ladestock eingeführt mit zwei gleichstarken Enden. Dieser

sogenannte »zylindrische« Stock wog an 0,5 kg und erforderte eine

breitere Stocknut mit dickeren Schäften. Als weitere

Verbesserung betrachtete man das 1781 auf Vorschlag

des Herzberger Büchsenmachers Franke eingeführte trichterförmige

Zündloch. Dadurch und durch die Umgestaltung der Schwanzschraube, die

innen eine schräge Fläche erhielt, konnte das aus der Patrone in den

Lauf eingefüllte Pulver sofort auch in die geschlossene Zündpfanne

laufen, so daß die besondere Pulveraufgabe auf die Pfanne wegfiel. Mit

dem so eingerichteten Gewehr konnte dann ein gutgeübter preußischer

Soldat in einer Minute sechsmal schießen.

Bei derartigem Schnellfeuer erhitzten sich die Läufe

so stark, daß für den Schützen an der linken Hand ein lederner

Brandriemen notwendig wurde. Als Zubehör kam in dieser Zeit ein

Regendeckel, wegen seiner Form auch »Mausefalle« genannt, hinzu, der das

empfindliche Schloß schützen sollte. Daneben gab es lederne

Pfannendeckel, um ein unbeabsichtigtes Losgehen zu vermeiden, und

hölzerne Gewehrpropfe für die Mündung. Jeder Soldat führte zwei

Ersatzfeuersteine, ein Lederfutter oder Bleistreifen, um den Stein zu

fassen, und hölzerne Exerzierpatronen mit.

Eine besondere Bedeutung hatten die Feuersteine. Selbst

ein guter Stein vertrug nur bis zu 50 Schuß.

Hauptproduzent war Frankreich, daneben Galizien und England. In besonderen

Werkstätten wurde der Stein noch bodenfeucht gespalten und geschlagen,

nach Größen geordnet und in Fässern versandt.

Die Kugeln bestanden aus Blei. Man brauchte Formen, in

denen gleichzeitig 10 bis 20 gegossen werden konnten. Die Gußhälse

mußten abgekniffen werden. Zunächst band man die Kugeln mit dem Gußhals

in die Patrone ein, erkannte aber, daß ganz rund

ballistisch vorteilhafter war. So füllte man die Kugeln in Fässer und

ließ diese lange rollen oder füllte sie in Ledersäcke zum Stauchen.

Dadurch sollten die beim Abkneifen stehengebliebenen Gußhalsreste

plattgeschlagen werden. Ein wesentlicher Schritt zur Beschleunigung des Ladens

geschah schon, als man die Bestandteile der Ladung, Kugel, Pulver und

Abdichtung zur Patrone zusammenfügte. Ein Gewehr kostete in

friederizianischer Zeit ca. 3 Thaler.

|

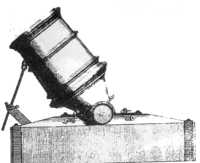

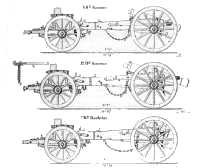

Kanone

Haubitze

Mörser

|

Kanone, Haubitze und Mörser

In Preußen bestand 1740 die Feldartillerie nur aus

vier Kanonenkalibern (24-, 12-, 6- und 3pfündig), einer 18pfündigen

Haubitze und noch 50- und 75pfündige Mörser, ab 1742 auch

noch einer 10pfündigen Haubitze. Die schwereren Kanonen waren meist

Kammerstücke, ihre Erfolge wurden noch 1745 bei Hohenfriedberg sehr

gerühmt. Im Siebenjährigen Krieg gab man wegen der schwierigen

Ladeweise diese Kammerstücke auf und ließ die schweren 24pfünder zu

Hause. Die von Major Holtzmann 1740 vorgeschlagene Kastenprotze, die

den ersten Munitionsbedarf enthielt, bewährte sich so, daß in den

Jahren 1777/78 solche Protzen auch bei den 6pfündigen Kanonen und

7pfündigen Haubitzen eingeführt wurden. Alle Feldgeschütze hatten

seit 1769 den Richtkeil mit horizontal liegender Schraube. Vom Jahre

1770 ab geschah dann der Umguß des Feldartilleriematerials. Bei

den 12pfündern bestanden immer noch drei Arten mit 22, 18 und 14

Kalibern Rohrlänge, bei den 6pfündern mit 22 und 18 Kalibern Länge

und bei den 3pfündern nur noch 20 Kaliber. Preußische Rohre trugen

auf dem langen Feld als Zierat den königlichen Namenszug mit der

Devise: ultima ratio regis, auf dem Bodenstück den Adler mit der

Inschrift: pro gloria et patria. Die Henkel hatten eine Greifenform.

Bei den leichten Mörsern war oft Rohr und Fuß zusammen in einem

Stück gegossen. Solche Stücke bezeichnete man als »Schemel- oder

Fußmörser«. Lafetten für Mörser gab es als Wandlafetten, aber

auch als stabile Blocklafetten oder »Schleifen«. |

Hängende Mörser haften stets Wandlafetten. Zum

Transport des Wurfgeschützes benutzte man besondere Wagen. Um den Rohren

eine bestimmte Erhöhung zu geben, nahm man zuerst nur Richtkeile, später

auch Richtschrauben.

Zwischen den Mörsern und Kanonen standen die Haubitzen.

Sie konnten schießen, aber auch werfen. So zählte man sie zum

Wurfgeschütz und benannte sie nach den gleichen Grundsätzen wie die

Mörser. Ihr »Wurf« war aber erheblich flacher und erreichte in der Regel

gerade 40 Grad, meist weniger. Sie waren Kammerstücke, bei denen der Flug

nicht länger als fünf bis sechs Kaliber war, damit man noch beim Laden mit

ausgestreckter Hand die Kammer erreichen konnte.

Haubitzlafetten entsprachen weitgehend denen der Feldkanonen.

Als Geschosse dienten den Kanonen in erster Linie

Vollkugeln aus Gußeisen. Zur Bestimmung der Kugelgrößen gab es

Kaliberstäbe, auf denen die Durchmesser der verschiedenen Arten eingeritzt

waren, weiter runde Kugellehren, durch die eine Kugel gehen mußte, um

brauchbar zu sein. Beim häufigen Gebrauch pflegte man solche Kugellehren in

eine Tischplatte zu bauen, wodurch eine schnellere und praktischere

Bestimmung möglich wurde. Die Kugeln lagerte man in den Zeughäusern zu

Pyramiden aufgeschichtet. Der Kugeldurchmesser hieß das Kugelkaliber.

Dieses war immer kleiner als das Rohrkaliber. Den Abstand zwischen beiden

Kalibern nannte man Spielraum. Dieser war notwendig, um auch noch nach

mehreren Schüssen leicht laden zu können, denn der Pulverschleim

verkrustete beim Schießen zunehmend das Rohr. Der Spielraum betrug bei

Feldgeschützen meist bis 2,5 mm, bei Festungskanonen an die 3,5 mm

und wurde im Laufe der Zeit immer kleiner. Eine 6pfündige Kanone kostete

ca. 880 Thaler,

1. Hälfte 19. Jahrhundert

Die Hieb- und Stichwaffen änderten sich wenig im Laufe

des 19. Jhdts. Länger und stabiler als der leichte Degen der Offiziere

blieb die Waffe der schweren Kavallerie:

|

Degen

Der Reiterdegen, damals auch Pallasch genannt. Für

ihn war seine etwa 95 bis 100 cm lange gerade,

einschneidige, nur an der Spitze zweischneidige Klinge charakteristisch,

mit ihrer doppelten Hohlkehle zudem deutlich leichter. Das Gefaß

bestand aus einem runden Griffbügel mit drei Terzspangen, das am Stichblattende

einen gebogenen Rand besaß, um ein Abgleiten der gegnerischen Klinge zu

verhindern. Maßgebend für die nun gebrauchten Muster wurde der

französische Kürassier-Degen, den in gleicher oder ähnlicher Form

auch Preußen, Rußland und Bayern führten. Der in Preußen bis zum

Jahre 1876 benutzte Kürassierdegen M 1817 bestand aus solchen

Originalstücken aus französischer Produktion, die als Beutestücke

behalten wurden. |

|

Säbel

Die üblichen Reitersäbel entsprachen dem

traditionellen ungarischen Typ mit seiner breiten, etwa 80cm langen

Klinge und der relativ großen Krümmung ( Pfeilhöhe etwa 50 bis 80

mm). Es war eine einschneidige Rückenklinge mit flachen Hohlkehlen, nur

an der Spitze zweischneidig (Schör). Das Gefäß bestand aus einem oben

nach vorn gezogenen Holzgriff, der mit Leder oder Draht bewickelt war.

Oben saß eine Griffkappe, unten eine Parierstange mit Griffbügel, an

der Parierstange Mitteleisen zum Halten, bei den älteren Holzscheiden,

bei Eisenscheiden nur noch Lappen. Ein typischer Vertreter war der

preußische Kavallerie-Säbel M 1811, der sogenannte »Blüchersäbel«. |

Auch bei den Offizieren der leichten Infanterie, der

Jäger, Schützen und der Füsiliere hatte sich als Seitenwaffe ein Säbel

eingebürgert. Gegenüber dem Reitersäbel war dessen Klinge aber erheblich

schmaler und leichter, ebenso das Gefäß.

Die unterschiedlichen Eigenschaften von Reiterdegen und

stark gekrümmtem Säbel führten zu Versuchen, eine Waffe zu schaffen, die

deren Nachteile weitgehend vermeiden und gleicherweise zu Hieb und Stich

geeignet sein sollte. Solche Konstruktionen, die entweder als Reiterdegen

mit geringer Krümmung oder Reitersäbel mit Pfeilhöhen von nur etwa 20 mm

bezeichnet werden können. Preußen führte diese Waffe mit dem

Kavalleriesäbel M 1852 ein.

|

Gewehre

In Preußen war die Masse der Infanterie mit dem im

Jahre 1782 festgesetzten Gewehr bewaffnet. Diese Waffe war nach

Kriegserfahrungen für eine höchstmögliche Feuergeschwindigkeit mit

gut exerzierter Mannschaft gedacht. Der Lauf wurde in damals üblicher

Art mit Stiften am Schaft befestigt, das Schloß war das normale

Steinschloß. Gegenüber anderen Gewehren gab es aber zwei wesentliche

Unterschiede: Einmal besaß der sogenannte »zylindrische« Ladestock

zwei gleich starke Enden, so daß man sich das damals übliche

»Wenden« des Stockes beim Laden ersparen konnte. Dann war das

Zündloch konisch gebohrt, sein erweitertes Ende begann schon in der

nun verlängerten Schwanzschraube. Es ließ beim Laden das durch die

Laufmündung eingebrachte Pulver gleich wie durch einen Trichter in

die Zündpfanne rieseln. Damit entfiel das gesonderte Aufschütten des

Zündpulvers auf die Pfanne. Mit einer solchen Waffe waren dann bei

gutgedrillter Mannschaft Höchstleistungen im Schnellfeuer zu

schaffen. |

Gleichzeitig brachten diese Verbesserungen aber auch

schwerwiegende Nachteile mit sich. Einmal brauchte man für den neuen

Ladestock viel breitere Stocknuten, also auch stärkere Schäfte, die Waffe

wurde schwer und klobig. Dann vergrößerte sich die engste Stelle des

trichterförmigen Zündlochs recht schnell, weil die Kraft der treibenden

Pulvergase ganz besonders hier wirksam wurde. Damit ging auch ein Teil des

Druckes für das Treiben der Kugel verloren und gefährdete zudem als

Feuerstrahl die nebenstehenden Schützen. So wurde als Schutz eine

Blechabdeckung, der Feuerschirm, notwendig, außerdem ein lederner

Brandriemen, um beim schnellen Erhitzen des Laufes beim Schnellfeuer die

Hand des Schützen vor Verbrennungen zu schützen. Dazu kam, daß durch das

ständige Blankputzen der Waffen die Rohrwandungen immer dünner, die

Schloßteile wackliger wurden. Trotz Verbotes löste man auch die Schrauben

ein wenig, weil dann beim Exerzieren die Griffe gut zu hören waren, was als

»stramm« galt. Obwohl also die Waffe aufgrund ihrer Konzeption vorzüglich

sein sollte, war sie aber schon über zwei Jahrzehnte im Dienst und

demzufolge verbraucht.

Zur Bewaffnung der seit 1787 für das zerstreute Gefecht

eingeübten Füsiliere bestimmte man ein eigenes Gewehr. Dessen Kaliber

hielt sich schon an der untersten Kalibergrenze von etwa 18 mm, auch die

Kolbensenkung war schon stärker als üblich.

Ein entscheidender Schritt nach vorn und ein Wechsel der

gesamten Bewaffnung sollte das im Jahre 1801 von der Prüfungskommission

unter General Rüchel angenommene kleinkalibrige Gewehr werden. Diese Waffe

hatte ein Laufkaliber von nur 15,7 mm, ein Kugelkaliber von 15 mm und damit

einen für die damalige Zeit überaus knappen Spielraum. Die Senkung des

Kolbens mit angearbeiteter Backe und die Anbringung einer kompletten

Zieleinrichtung mit Kimme und Korn erlaubte einen richtigen Anschlag und

Zielen. Gegenüber dem Vorgänger wurde etwa ein kg Gewicht gespart, obwohl

man auch hier das konische Zündloch und den zylindrischen Ladestock

beibehielt. Da auch die Treffleistungen recht gut waren, stellte es das

modernste Infanteriegewehr seiner Zeit dar. Doch bei Ausbruch des Krieges

von 1806 gab es so wenige davon, daß nur die Bataillone der Garde damit

ausgerüstet waren.

Nach dem Zusammenbruch war die Masse der Waffenbestände

Preußens in Feindeshand oder unbrauchbar. So blieb dem preußischen Staat

nur die Möglichkeit, die noch brauchbaren Waffen auszusuchen, bei

schadhaften die unbrauchbaren Teile durch andere, vorhandene zu ersetzen

oder gar Waffen aus Teilen verschiedener Herkunft zusammenzubauen. Solche

Arbeiten wurden in vielen Teilen des Landes durchgeführt. Was nicht paßte,

wurde passend gemacht, wie zum Beispiel bei einer Lieferung etwas zu kurzer

Ladestöcke. Es findet sich eine Notiz von der Hand Scharnhorsts: »Wenn die

Längen ungleich sind, so muß man sie gleich machen, und das kann nur

geschehen, daß man sich nach der Kürze richtet.

Gleichzeitig setzten aber auch Überlegungen und Versuche

ein, um ein neues, allgemein einzuführendes Modell zu schaffen. Sie

erfolgte unter maßgeblicher Mitwirkung von Scharnhorst und seiner

Mitarbeiter durch die Einführungsorder von 1808. Die Waffe wurde als

»Neupreußisches Gewehr« bezeichnet und wird heute meist kurz M 1809

genannt. Wesentliche Teile waren dem französischen Gewehr nachempfunden.

Das Kaliber nahm man wieder größer, um noch die vorhandene Munition

gebrauchen zu können und Austausch mit anderen möglich zu machen. Das

Schloß war sehr kräftig gebaut und besaß wie das französische einen

herzförmig durchbrochenen Hahn und Messingpfanne, behielt aber das

preußische konische Zündloch, den Feuerschirm und einen beidseitig gleich

starken Ladestock, der aber, um Gewicht zu sparen, in der Mitte stärker

verdünnt war. Der‘ Schaft aus Rotbuche hatte eine brauchbare

Kolbensenkung sowie eine Aushöhlung für die Wange. Das Bajonett wurde nach

österreichischer Art befestigt, indem eine unter dem Lauf angebrachte

Blattfeder in eine Aussparung des Tüllenwulstes griff. Von dieser Waffe gab

es bis zum Jahre 1813 zwar erst an die 50.000 Stück für die Linientruppen.

Sie blieb aber, wenn auch später zur Perkussionszündung aptiert, immerhin

fast 50 Jahre im Truppendienst.

|

Die erste Änderungswelle erfolgte in den 40er

Jahren mit dem Umbau des Zündsystems von Steinschloß zur Perkussion,

die zweite um das Jahr 1855 bezog sich auf das Einbringen von Zügen

in die bisher glatten Läufe und den dadurch notwendig gewordenen

Anbau leistungsfähigerer Visiereinrichtungen in der gleichzeitigen

politischen Notsituation wurden so allein in Preußen binnen

Jahresfrist 300.000 glatte Gewehre M 39 in gezogene M39/55 umgewandelt.

In der Mitte des Jahrhunderts bestand die Bewaffnung fast

ausschließlich noch aus den glatten Vorderladewaffen, wenn auch schon

mit Perkussionszündung (Chlorkali oder Knallquecksilber). Unter

Schlagwirkung erzeugte es einen kräftigen Feuerstrahl Dieser in

ein kupfernes Zündhütchen gefüllte chemische Stoff wurde auf das

Piston (Zapfen) am Gewehrschloß gesetzt, das der Länge nach

durchbohrt war, um den Feuerstrahl durch das Zündloch des Laufes zur

Treibladung zu leiten. |

Abgesehen von wenigen Waffen, vor allem bei der

Kavallerie, die noch die alte Steinschloßzündung besaßen, hatten sich die

»chemischen« Schlösser durchgesetzt. Die Funktion solcher Schlösser war

sehr zuverlässig.

Bis zum Jahre 1853 wurden davon etwa 240.000 Stück

gebaut. Man gab die ersten aber nicht vor 1848 an die Truppe aus. Weil aber

gleichzeitig auch schon die ersten Zündnadelgewehre zur Verfügung standen,

blieb die Masse in den Zeughäusern, dort mit einem gezogenen Lauf

ausgestattet, verblieben sie als Reserve.

|

Kanonen und Haubitzen

Preußen besaß zunächst sein altes Material mit

12-, 6- und 3pfündigen Kanonen sowie 7- und 10pfündigen Haubitzen.

Nach den starken Verlusten in den Kriegsjahren 1806/07 führte man

auch viel fremdes Material, das aber ab 1816 aus dem Feldetat entfernt

wurde. Es blieben 12- und 6pfündige Kanonen sowie 10- und 7pfündige

Haubitzen in der Ausrüstung, die alle mit den leichteren eisernen

Achsen versehen waren. Nach langen Versuchen beschloß man 1842 ein

neues leichteres System, das nur noch aus 12- und 6pfündigen Kanonen

und der 7pfündigen Haubitze bestehen sollte. Doch erst im Jahre 1853

waren die letzten alten Geschütze aus der Feldartillerie

ausgeschieden. |

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß — abgesehen

von Sonderaufgaben —bei der Feldartillerie nur noch zwei Kanonenkaliber

und ein Haubitzkaliber übriggeblieben sind.

In Preußen kostete im Jahre 1815:

die dreipfündige Kanone mit 6 Pferden 1542 Taler

die sechspfündige Kanone mit 12 Pferden 2635 Taler

die zwölfpfündige Kanone mit 22 Pferden 4251 Taler

die siebenpfündige Haubitze mit 14 Pferden 2408 Taler.

2. Hälfte 19. Jahrhundert

|

Zündnadelgewehr

Den Auftrag zur Fertigung von 60.000

Zündnadelgewehren erteilte König Friedrich Wilhelm IV. im Jahre

1840. Dafür errichtete Dreyse mit Hilfe von Staatskrediten seine

Gewehrfabrik in Sömmerda. Die Produktion lief nur langsam, die

fertigen Waffen gelangten sofort in das Berliner Zeughaus. Aus

Gründen der Geheimhaltung wurden sie dort zunächst als »leichtes

Perkussionsgewehr« bezeichnet, nur die Arbeiter in Sömmerda wußten

genaueres. Bis zum Zeughaussturm in den Wirren des Jahres 1848 blieb

das Geheimnis gewahrt, dann fand eine Reihe von Waffen den Weg ins

Ausland. Nun erhielten die Füsilierbataillone das neuartige Gewehr,

das seinen ersten Einsatz bei der Niederschlagung der Aufstände in

Dresden, dann in der Pfalz und in Baden erlebte. Natürlich erweckte

Dreyses Hinterlader das Interesse der militärischen Fachwelt. |

Prinzregent Wilhelm ordnete an, die gesamte Armee mit

Zündnadelwaffen auszustatten. Im Jahre 1855 erhielt die Waffe in Preußen

die offizielle Bezeichnung »Zündnadelgewehr M 41«. Entsprechend der

Verschiedenartigkeit der Verwendung entstanden nach diesem System

unterschiedliche Modelle und Abarten: für die Jäger und Schützen

nacheinander die Büchsen M 49, M 54 und schließlich M 65; für die

Füsiliere das Füsiliergewehr M 60, womit diese bis 1863 ausgerüstet

waren, und dann das neue Modell M 62, das Verbesserungen erhielt, aber erst

1867 zur Ausgabe an die Truppe kam. Die Sonderwaffen erhielten eigene

Modelle, auch ältere Vorderlader, vor allem Büchen wurden als

Defensionsgewehre mit Dreyseverschluß ausgestattet.

|

Kanonen und Haubitzen

Um die Jahrhundertmitte hatten zumindest die

Feldartillerien ein großenteils neugeschaffenes, erleichtertes

Material an altbewährten glatten Geschützen, bei denen sowohl

Wirkung als auch Beweglichkeit recht ausgewogen berücksichtigt waren.

Die Mehrzahl der Artilleristen glaubte noch, mit nicht weniger als

drei Typen, zwei Kanonen und einer Haubitze, auskommen zu können. Das

zeigt recht deutlich die Auswahl der mit dem preußischen System C 42

festgelegten Geschütze, die in anderen Staaten ähnlich war. |

Als aber die Infanterie mit ihren neuen, gezogenen

Gewehren infolge stark gesteigerter Treffähigkeit und Reichweiten die

Artillerie um ihre wirksamste Schußentfernung mit Kartätschen brachte und

zudem gegenüber der neuen aufgelösten Gefechtsordnung der Vollkugelschuß

nutzlos wurde, erkannten die Militärs, daß neue Wege beschritten werden

mußten. In Preußen verschob sich die recht frühe Beschäftigung mit

einem kurzen Zwölfpfünder durch die Frage der Annahme gezogener

Geschütze. Aber erst im Jahre 1862 wurde diese Waffe angenommen. Die

Vollkugeln verschwanden ganz. Hauptgeschoß war eine Granate mit

exzentrisch, ellipsoiden Hohlraum. Damit erzielte die Bedienung je nach

Einsetzen des leichten Poles nach oben oder unten unterschiedliche

Schußbahnen. In Anlehnung an die Erfahrungen mit dem Hinterladegewehr

begannen dann in Preußen Versuche mit Geschützen, die eine gepreßte

Geschoßführung besaßen. Anfänglich versah man glatte Rohre mit Zügen.

|

Die Versuche erfolgten zunächst mit Zwölf- und

Vierundzwanzigpfündern, seit dem Jahr 1853 auch mit Sechspfündern.

Sie erbrachten gute Ergebnisse, doch ein starkes Verbleien der

üblichen Bronzerohre. Vom Jahre 1856 ab geschahen die Versuche mit

den Kruppschen Gußstahlrohren. Darüber berichtete die

Artillerie-Prüfungs-Kommission schon im Januar 1857: »Gußstahl ist

zur Anfertigung gezogener langer Rohre ein Material, das durch kein

anderes zu ersetzen ist.« Demgemäß erging 1858 der Beschluß, den

Zwölf- und Vierungzwanzigpfünder für die Festungs- und

Belagerungsartillerie einzuführen, gefolgt von der Anregung zu einem

brauchbaren Feldgeschütz. Das Probeschießen am 7. Mai 1859 verlief

so erfolgreich, daß der anwesende Prinzregent Wilhelm vom Fleck weg

befahl, statt der vorgesehenen 100 Rohre gleich 300 zu bestellen. |

Auch die Geschoßfrage wurde insoweit entschieden, daß

Granaten, Schrapnells und Kartätschen vorläufig beibehalten werden

sollten. Die Ausstattung von jeweils drei Batterien eines

Feldartillerregiments mit modernen Sechspfündern anstelle der glatten

Zwölfpfünder brachte schließlich den Durchbruch zum gezogenen Geschütz.

Diese sechspfündige Gußstahlkanone C 61 hatte 18

Parallelzüge und 9 cm Kaliber. Sie besaß einen Kolbenverschluß mit zwei

Kolben. Zum Öffnen und Schließen waren zwei Mann, die voneinander

unabhängig arbeiteten, notwendig, einen für den Querzylinder, den anderen

für den Verschlußkolben. Dazu gehörten vier Handgriffe. Als Lafetten und

Protzen gebrauchte man zunächst noch die umgeänderten älteren Muster,

(Wandlafetten ohne Achssitze) die als C 49/61 und C 56/61 bezeichnet wurden.

Dieses zwar wirkungsvolle, doch recht schwere Feldgeschütz suchte die

Heeresleitung durch ein leichteres zu ergänzen.

Die Versuche ab 1861 erbrachten viele Verbesserungen, bis

im Jahre 1864 das neue Modell genehmigt werden konnte. Das als CM

bezeichnete Geschütz besaß ein vierpfündiges Gußstahlrohr mit nur 12

nach vorn verengten Keilzügen und 8 cm Kaliber. Dazu gehörte ein

neukonstruierter Doppelkeilverschluß, der aus dem vorderen festen und dem

hinteren beweglichen Keil bestand, die sich durch Drehen einer Kurbel

gegeneinander verspannten. Zum Öffnen und Schließen brauchte ein Mann nur

zwei Handgriffe. Die Liderung besorgte ein eingelegter Kupferring.

Gleichzeitig gab es neuartige Lafetten mit je einem Achssitz beiderseits des

Rahmens auf der Lafette.

Auch die Protze erhielt Lehnen, sodaß die fünf

unmittelbaren Bedienungsleute auf dem Geschütz sicher mitfahren konnten.

Damit wurde die bisherige Fußartillerie zur »fahrenden« und somit

erheblich beweglicher. Auch bei häufigem Schußwechsel war bei diesem

Geschütz kaum mehr ein Auswischen des Rohres notwendig, weil eine jeder

Kartusche beigegebene Glyzerinkapsel beim Schuß für die erneute Einfettung

des Rohres sorgte. Da diese beiden preußischen Feldkanonen mit verminderter

Ladung auch den Bogenschuß ersetzen konnten, schieden die Haubitzen 1864

aus dem Feldetat aus.

|

|